「私は何の人か」を示す、専門家としてのプロフィールの書き方

インターネット上で何かを伝えるということは、ただの自己紹介を超えたものになります。自分の専門性を世界に発信して、本当に価値を届けたい相手とつながるための重要な第一歩というか。

自分が「何の人か」を示すことは、ブランディングの問題ではなく、誰かの人生を変えるきっかけにもなり得ます。このブログ記事では、専門家としての立ち位置を確立して、あなたらしさを最大限に活かすプロフィールの書き方について解説します。

なぜ発信するのか、目的を定める

インターネット上で発信を始める前に、最も重要なのは、発信する目的をはっきりさせることです。フォロワー数を増やしたいのか、それとも特定の価値を届けたい相手がいるのか、とか。ただ何かを始めさえすれば、期待するような何かが返ってくるほど、インターネットは甘い世界ではないからです。

とくに発信の先に商品を売ったり、サービスを展開したい場合は、お金のためだけに発信するのではなく、自分の知識やノウハウを求めている方に向けて、届けたい思いをプロフィールの中心に据えて、発信したいところです。

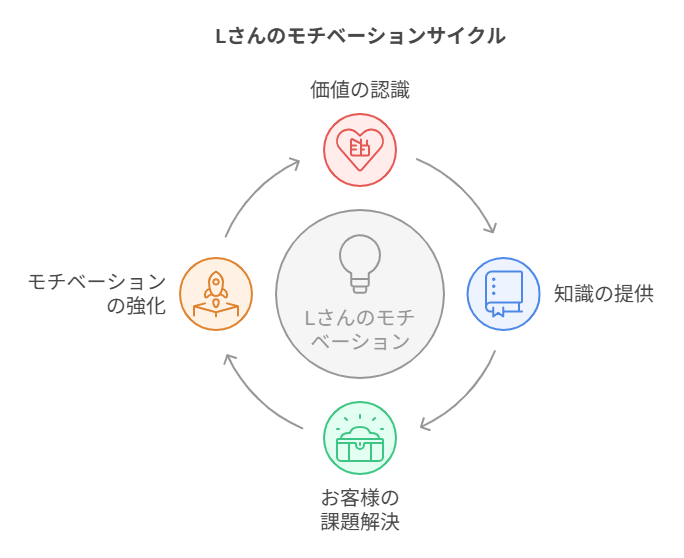

たとえば、ファイナンシャルプランナーとして活動するLさんの場合。

Lさんは、「誰かの将来の不安を軽減すること」自体に大きな価値を感じています。多くの方がお金の管理や資産形成に悩む中で、「正しい知識で誰かの人生を豊かにすることができる」という実感は、Lさんが発信する大きなモチベーションになります。

ですから、Lさんが発信する場合は、この実感を自分の中心軸として据えていきます。

誰にどんな価値を届けたいか、具体的に考える

プロフィールを書くときに大事にしたいのは、あなたの言葉を必要としている方が誰か、ということです。どんな悩みを抱えている方に、どんな価値を届けたいのか。

たとえば、先ほどのファイナンシャルプランナーLさんの場合。「正しい知識で誰かの人生を豊かにすることができる」ことを大切にしているLさんがサポートしたいと考えている相手がだれかを考えます。

- 老後資金の準備が不安な40代

- 子どもの教育費をどう貯めるべきか悩む30代の親

- 投資を始めたいけれど何から手をつければいいかわからない20代

具体的なお客様のイメージを挙げるとすれば、こんな感じでしょうか。ただ、これでは対象となるお客様の範囲が広すぎます。Lさんの強みを自分にもお客様にも最も発揮できる相談内容が何かを考え、そこに向かって発信していくことが必要になります。Lさんの範囲の絞り方については、後述します。

お客様に「こうすれば解決できる」と感じてもらえるようなサービスを届けたい場合、プロフィールにもその思いが伝わるよう織り込みます。

「私自身も最初は同じ悩みを抱えていた」経験とか、今自分が専門家としての立場にたどり着いたかを示す、とか。その背景を知ることで、お客様は親近感や信頼感(のようなもの)を感じることができるのです。

あなたならではの強みを見つけ出す

あなたの“専門性のはじまり”を読み解く

同じ分野の専門家がたくさんいる中で、あなたならではの強みは何でしょうか。それは特定の領域への深い知識かもしれませんし、独自の経験から生まれた視点かもしれません。

さきほどのLさんの例です。

ファイナンシャルプランナーであるLさんは、最初はいろいろなお客様の相談に乗っていましたが、あるとき、両親から「定年を迎えるにあたって、本当に安心して暮らしていけるのか不安になった。老後資金の相談に乗ってほしい」と言われました。そう思って業界の専門家を探したのですが、この方に相談したいと思えるような専門家が身近にいなかったのです。

Fさんは、この経験から老後資金のファイナンシャルプランについて学び始めました。その後、親族からも相続問題について相談を受け、「家族の大切な資産を守るため」という明確な目的意識が芽生え、専門知識を深めました。

やがて親しい友人や知人からも「うちの親の老後についても相談に乗ってほしい」と頼られるようになり、次第にお金のことなら何でも相談に乗るプランナーではなく、「家族の未来を守るファイナンシャルプランナー」としての立ち位置や専門性が、自然と確立していきました。

これが専門性であり、範囲を絞るということです。

あなたが最も価値を提供できるものを見つけるために

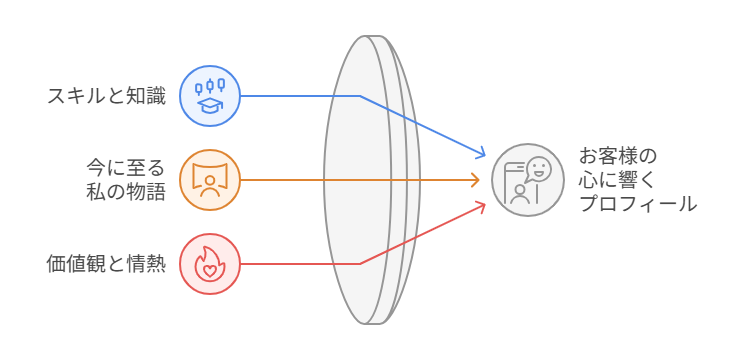

Lさんのように、あなたの専門性が育まれた背景にも、必ず何らかの個人的なストーリーがあります。それはあなたが最も情熱を持って取り組める領域であり、最も価値を提供できる部分でもあります。

あなたならではの強みを発見するための質問を、考えてみました。以下の質問に答えてみてください。

- どんなできごとや経験が、あなたをこの道(今の仕事)に導きましたか?

- あなたが最も情熱を感じる、この分野の特定の領域は何ですか?

- あなた自身が克服してきた課題は何ですか?

- どんな課題をもったお客様と相性がいいと感じますか?

- お客様からどんな点で感謝されることが多いですか?

これらの質問に答えることで、あなたならではの強み、それに伴うストーリーが自然と浮かび上がってくると思います。先ほどのLさんの例では、「家族の老後の安心」というテーマが一貫していました。

このように、あなたの強みは単なるスキルや知識だけでなく、なぜそれを大切にしているのか、どんな思いでそれを提供しているのかというストーリーも伝えることで、お客様の心に響くプロフィールになります。

あなたが長く続けられたのは、自分にとって本当に大切だと思えたからです。

「市場やニーズがあるから」という理由だけで選んだ分野は、すぐに情熱が冷めてしまいます(私だけ?)。ですから、まずは自分の原点に立ち返り、なぜこの道を選んだのかを思い出してみてください。それこそが、あなたならではの強みの核となります。

強みを活かした具体的なサービスをつくる

プロフィールには、あなたが提供できるサービスの具体的な内容もお伝えしたいところです。メニューは、お客様が具体的にイメージできる形で表現します。

【例】

- ファイナンシャルプランナーLさんの場合

「年金暮らしの資産を守る60分間の家計相談」

「50代から始める老後の資産形成サポート」 - 働く女性向けの整理収納アドバイザーの場合

「散らからない部屋をつくる2時間の片づけレッスン」

「働く女性のクローゼット整理プラン90分」。 - 特定のジャンルに強みを持つライターの場合

「薬機法対応~SEO対策記事作成」

「アフィリエイターのためのブログ記事添削サービス」

このように、お客様の要望と自分が得意とするジャンルが交わるようにすると、誰に向かってどんな課題が解決できそうかも、わかりやすいですよね。それが伝わるよう、サービス内容がわかる名前をつけられると、なおよいです。

お客様が使う言葉と同じ言葉を使う

知らなくても巻き込まれているのがSEO

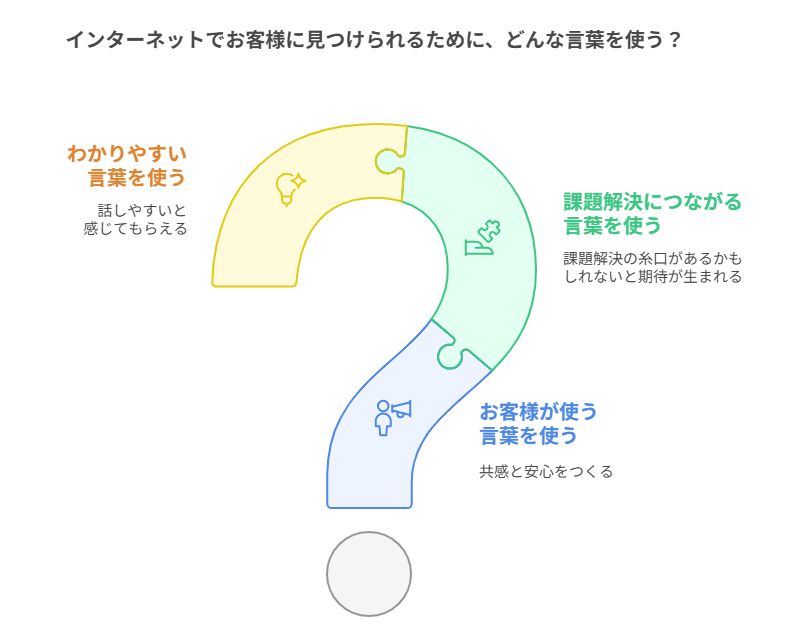

自己流で発信してきた方の多くが課題に感じるのは、SEO(※検索エンジンで見つけてもらうための工夫)です。あなたのプロフィールやサービスがどれだけすばらしくても、必要としているお客様に見つけてもらえなければ、落胆するほうが多いかもしれません。

SEOを意識したプロフィールをつくるには、まず検索されやすいキーワードを理解する必要があります。あなたの専門分野では、お客様はどんな言葉で検索しますか。その言葉を自然な形で、あなたのプロフィールに組み込みます。

なぜそれが必要なのかというと、「検索意図」のある言葉を使う必要があるからです。検索意図とは、ユーザーがGoogleなどの検索枠に特定のキーワードを入力しますよね。その背後にある目的や知りたいことを「検索意図」と言います。

検索意図のない言葉を使うことは、お客様のいない荒野で食堂を開くのと同じことなのです。ですから、お客様が知っている言葉・使う言葉・お客様の課題を解決する言葉を、私たちが使う必要があります。

たとえば、ファイナンシャルプランナーなら「家計相談 初心者」「資産運用 始め方」「老後資金 計画」といったキーワードが考えられます。

お客様が使う言葉を使ったプロフィールの例

これは私のX(旧Twitter)のプロフィール文です。文字数は160字までと限られているため、必要な情報を短くまとめる必要があります。

私の場合は、下記の要素をプロフィールとして示しています。私にとってお客様が使う言葉とは、「コンテンツマーケティング」「上級SNSマネージャー」「SEOライティング」などの言葉です。

また、「独立して穏やかに暮らす働き方」「自分らしさを出せるSEOライティング」は私が仕事で大切にしていることです。それを示すことで、私が何を大事にしているかを伝えようとしています。ただの技術屋でサクサク無表情で進めるのではなくて、ちょっとしめっぽい感じもありますよ、と匂わせています。

- 自分が何屋さんかという点で「コンテンツマーケの人」という専門性

- 編集者を経てデジタルマーケティングをやっているという出身を説明

- 出版業界出身だけど、SEOライティングができることを示す

- WebコンテンツやECサイト運営もやっていたので「コンテンツの磨き方」が得意と示す

- 背景として資格を示す

- 人っぽさを出すために趣味(キックボクシングと登山)を記載

余談ですが、X(旧Twitter)の場合、「フォローされる」ことが大事なので、プロフィール冒頭に「フォローされる理由」を示す必要があります。そのため、冒頭に「マーケや季節の話、独立して~」をポストしてますと表記。このアカウントをフォローすると、こんな話を読めますよ、と見せています。

それについては、会社のブログ記事に詳しく書いていますので、興味のある方はこちらをご覧ください。

X(旧Twitter)でフォロワーが増えるプロフィールの書き方のコツ>>

下記は自社サイトに掲載している私のプロフィール文章です。上記とは違う文章にしています。文字数に制限がないので、できるだけ専門用語を使わずに書いています。専門用語がわからなくても伝わる文章にしないと、専門用語を知らない方にお客様になっていただけないからです。

でも自分のことを書くのは難しくてですね、何度も書き直してます……。

一貫性のあるオンラインキャラクターを作る

インターネット上で出す自分の「キャラクター」は、虚像ではなく、あなたの本質をよりわかりやすく表したものにしたいところです。SNSやブログ、有料サービスなど、どのプラットフォームでも一貫したメッセージと価値観を発信することで、信頼性が高まるからです。

ファイナンシャルプランナーのLさんなら、「お金は人生を豊かにするための道具」「将来の安心のために今から行動する大切さ」「難しく考えずシンプルに取り組む」などのメッセージを一貫して発信します。そうすることで、「お金の分野に詳しいLさん」というイメージがつきますし、何かあったとき顔が浮かぶのは、Lさんのアイコンです。

あなたがどんな専門家であれ、一貫したコンセプトを持つことが大切です。

- 誰にでもわかりやすく伝える

- 本質的な部分にフォーカスする

- 実践的なアドバイスを提供する

など、あなたのアプローチの特徴もプロフィールに盛り込めるとなおよいです。あなたの核となる価値観や信念も含めるのもおすすめです。

やりすぎるとただの暑苦しい人や自画自賛の人と思われる可能性もありますが(汗)、「私がこの道を選んだ理由は〇〇だから」という言葉があれば、共感できる「人」として認識されることのほうが多いです。

あなたらしさを最大限に発揮するプロフィールをつくるために

プロフィールが資格や経歴の羅列ではなく、あなたの価値観、経験、提供できる価値、そして「誰のために存在するか」をも示すものとして出せると、本当にいいと思います。とくに人の悩みや課題を解決する専門家にとって信頼を得ることは何よりも大切ですから、プロフィールひとつでどこまで伝えられるかは、とても大切になります。

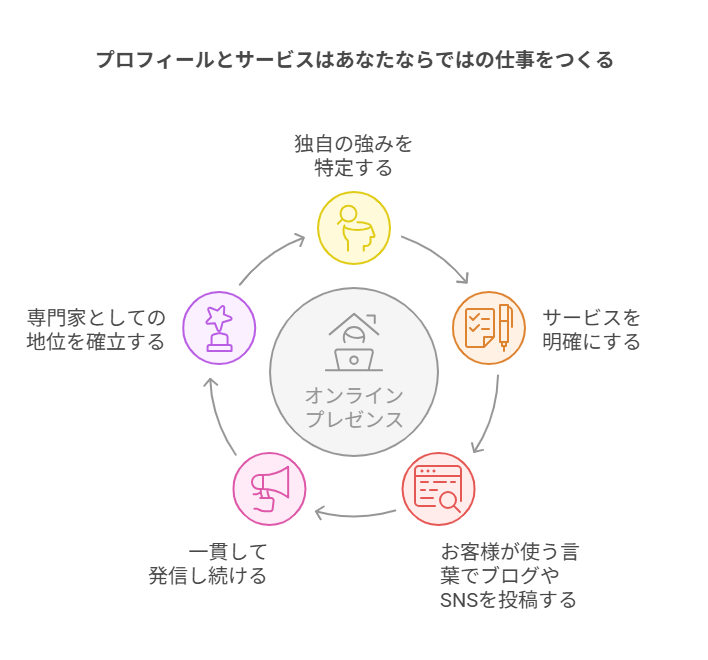

自分ならではの強みを見つけ出し、具体的なサービス内容を明示し、可能な範囲でSEOを意識した表現を用いることで、本当にあなたを必要としている人との出会いが生まれます。インターネット上で一貫した発信を続けることで、「この分野ならこの人」という認識が広まり、専門家としての立ち位置が確立されていきます。

あなたのプロフィールが、誰かの悩みを解決し、より豊かな人生を送るきっかけになる可能性をもっていることを忘れないでください。

インターネット上で検索結果に表示されたり、探したときにすぐに見つかるようにするには、少し時間がかかります。長く続けることで効果が出るものだからです。だからこそ、自分の好きで得意な分野で、自分らしい言葉を使って発信するのです。

今日からできることとして、「私の専門分野は___です」と紙やデジタルのメモ帳に書いて埋めてみたり、あなたの専門分野に関連する言葉を5つ書き出してみたりしてみてください。そこから検索されたい言葉を決めて、最初の記事テーマを考えてみると、少しずつ形になっていきます。