ブログ・note・SNSを使って収益化の流れをつくるには

情報発信をする場として、今はいろんな場があります。私がよく聞かれるのは、ブログ・note・SNSの使い分け方とつなぎ方です。似ているようで異なる特徴を持つこれらのツール。自分でやりたいことと、各ツールの特性を理解して戦略的に使い分けると、発信の効果が変わります。

とくに自分のキャリアや専門知識を活かしたコンテンツ発信を考えている方には、ぜひ知っておいてほしいポイントがあります。

この記事では、「働く女性のための整理収納」や「忙しい女性のための実践的な空間整理術」を得意とする整理収納アドバイザーのWさんを例に挙げながら、解説します。

情報発信から収益化の流れをつくるには

無料の情報提供から価格の階段をつくる

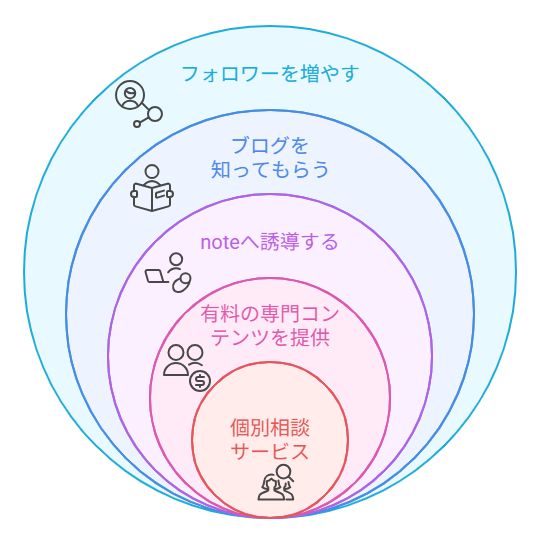

コンテンツを販売したい目的がある場合、3つのプラットフォームを連携させることで、情報発信の流れを作ることができます。イメージとしては、

- SNSで興味を引く情報を定期的に発信し、フォロワーを増やす

- SNSの投稿にブログへのリンクを投稿し、より詳しい情報を求めるユーザーにブログの存在を知ってもらう

- ブログでは無料で価値ある情報を提供し、さらに深い知識を求めるユーザーをnoteへ誘導する

- noteで有料の専門的コンテンツを提供する

- さらに高度な支援を求めるユーザーには個別相談サービスを案内する

この流れは、マーケティングでいう「バリューラダー(価値の階段)」を上っていくプロセスです。最初は無料の情報提供からスタートし、徐々に価値と価格を上げていくことで、ユーザーとの間に信頼関係をつくっていきます。

情報の専門性や深さで値段を変えていく

たとえばWさんの場合、Instagramで「今日の片づけ:ビフォーアフター」や「5分でできる引き出し整理のコツ」といった投稿をして多くの方の興味を引き、ブログでは「タイプ別クローゼット収納術」といった詳しい記事を提供。

さらに深く学びたい方に向けて、noteで「一生リバウンドしない収納習慣化プログラム」といった有料コンテンツや、最終的には対面での片づけレッスンに誘導していきます。こんなふうに、段階的に専門性を深くしていくコンテンツを提供します。

| 投稿する場所 | sns | ブログ | note |

| 投稿する内容の例 | 5分でできる引き出し整理のコツ | タイプ別クローゼット収納術 | 一生リバウンドしない収納習慣化プログラム |

各プラットフォームの内容はわかりやすく差別化し、それぞれに異なる価値を提供することが重要です。すべての投稿が自分の専門性や提供する価値と結びついていることを意識して記事を書きます。

その際、同じ情報を繰り返し掲載するのはNGです。同じユーザーがすべて読んでいる可能性が高いからです。

ブログを始めて人が来るまでの期間

ちなみに、ブログを始めてどのくらいで人が来るようになるかというと、イメージとしては15本程度の記事を書いた3か月後くらいから、ブログに人がポツポツ来る感じです。

仮に週に1本、月4本で記事を書くペースだと、人が集まり始めるまでに約12ヶ月かかるイメージ。私の場合は月に15-20本ペースで書いて、2か月経過したころから人の来る数と頻度が上がってきました。SNSから誘導しているので、そこからの流入も大きいと思います。

【SNSの役割】知ってもらう入口として考える

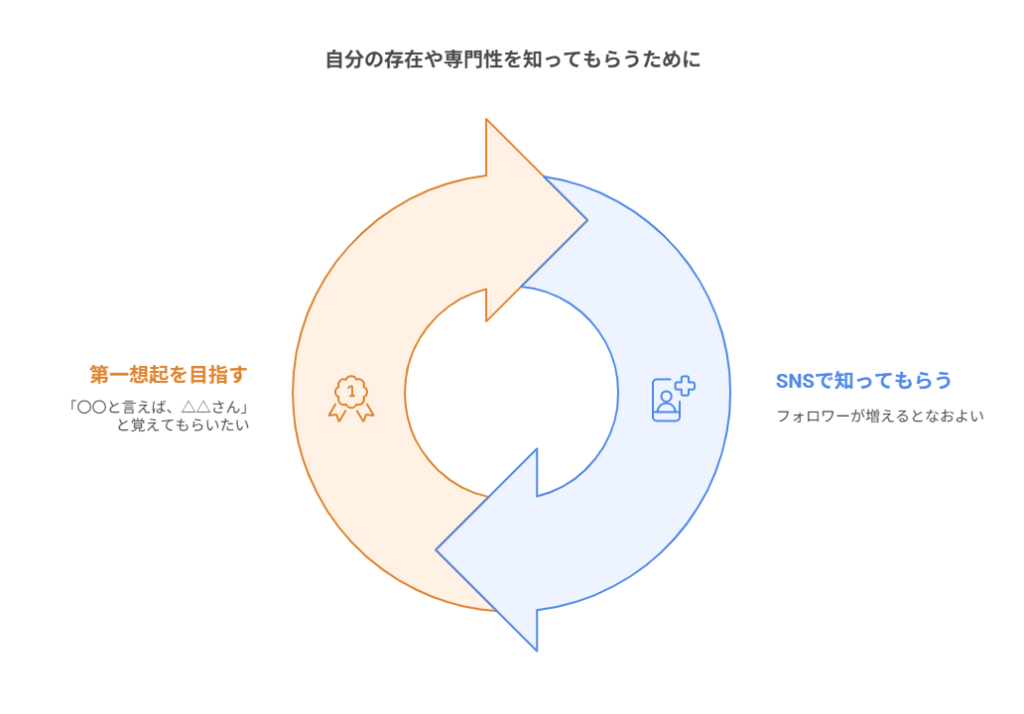

いちばん最初に思い出してもらえるように特定のテーマを発信する

SNSは、自分の存在を知ってもらう「入口」と考えます。その先に、マーケティング用語で「第一想起」になれるよう目指します。第一想起とは、特定のテーマについて「〇〇といえば、〇〇さん」といちばん最初に思い出す状態のことです。

整理収納アドバイザーのWさんが自分を知ってもらいたいなら、自分の専門分野を定めた上で、具体的で興味を引くポイントを発信したいところです。Wさんは「働く女性のための整理収納」や「忙しい女性のための実践的な空間整理術」をテーマにアドバイザーとしてお仕事をしていますので、そのテーマを一貫して発信します。

ご存じのとおり、SNSの特徴は即時性と拡散力です。多くの方の目に触れやすく、フォロワーがシェアすることでさらに認知が広がる可能性があります。

ですから、それを想定した上で、通りすがりの働く女性ユーザーがたまたまWさんの投稿に出会ったとき、「Wさんの投稿見ると整理収納のコツがわかる」「忙しい自分にもできそう」という印象が伝わると、フォローされやすくなります。そこからすべてが始まります。

プロフィールや投稿一覧の一貫性がカギ

とくに大切なのは、プロフィールです。Wさんのプロフィールや投稿一覧を見たときに、Wさんが専門性を発揮している分野の価値が伝わると、フォローされやすいです。詳しくは下記に書いていますので、参考にしていただけたらと思います。

重要なのは、SNSでの発信内容と自分の専門分野をしっかり結びつけて発信することです。日常の出来事だけでなく、自分の専門性や提供できる価値が伝わる内容を意識します。何気ない日常のつぶやきも、専門分野に結びつける工夫があるとなおいいです。

ちなみに、私は自分の日常をSNSに投稿するのが得意ではないので、このブログに書いている記事をAIに食わせて、X(旧Twitter)用投稿原稿をつくり、SocialDogで予約投稿しています。自分の専門性を出したブログ記事を短く要約して、SNSを途切れずに投稿しています。

それでいいのかなと思うかもしれませんが、私が書いた何気ないつぶやきより、こちらのほうが反応がいいです(汗)。

【ブログの活用】無料の価値提供による信頼をつくる場

ブログは無料お役立ち情報により信頼感をつくる場

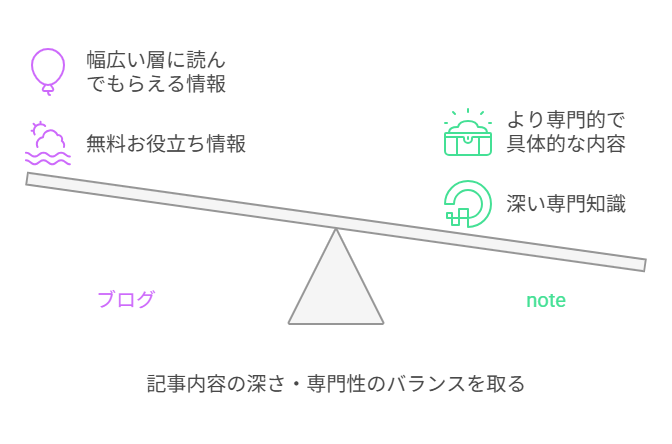

ブログは、専門知識や経験を体系的に整理して提供する「無料のお役立ち情報の場」として位置づけます。

SNSのフォロワーが「この人は何をしている人なのかな?」とか「この人はどんな人なんだろう?」と興味をもったときに訪れるのが、プロフィールに貼ってあるリンクから飛ぶ、ブログだからです。

ブログでは、特定のテーマに関する詳細な解説や経験談、ハウツー記事などを投稿します。そうすることで、読んだ方に「この人は〇〇について詳しい人なんだ」と覚えてもらえますし、何度か訪れてもらえるようになると、少しずつ信頼感を感じてもらえるようになります。

たとえば先ほどのWさんなら、「働く女性のための時短クローゼット収納法」や「リビングが片付かない3つの理由と解決策」など、具体的で実用的な情報をブログで詳しく解説していたいところです。InstagramやX(旧Twitter)で届けられるのは、物事の要約やポイントになりますので、詳しい解説や元ネタとなる詳しい情報をブログに置いておきます。

体系的に書いた情報はSEOでも価値をもつようになる

ブログの特徴は、検索エンジンからの流入が期待できることと、情報を体系的に整理できることです。ブログ記事を書くと、結果的に自分がもつ経験や知識を、丁寧に解説していくことになります。ですから、記事を通じてユーザーが本当に求めている情報を提供できると、読み手への信頼度を高めることができます。

SEOを考える場合(検索結果で上位表示をしたい場合)は、適切なキーワードを選んだ上で、1記事あたり3,000文字を超えることが理想とされています。800文字以下の記事は、文字数の少なさでGoogleで低品質コンテンツと判断されますので、注意が必要です。

ちなみにX(旧Twitter)では、外部リンクを貼ると投稿の表示回数が減ります。ですから、ブログのリンクをX(旧Twitter)に貼ってX(旧Twitter)経由でユーザー訪問が思ったほどなくても、凹む必要はありません。

それでもX(旧Twitter)にブログの記事リンクを投稿するのは、ブログがアクティブなSNSアカウントとつながっていることをGoogleに示し、ブログ自体もアクティブである(更新が続いている)ことが伝わればいいからです。

【noteの戦略】価値のステップをつくり、収益化を実現する場

「もっと詳しく知りたい」の要望に応える場として

noteを決済の場として考えるときは、自分の専門知識や経験をより深く掘り下げた有料コンテンツを提供する場として使います。ブログで基本的な情報を得たユーザーが、「もっと詳しく知りたい」と思ったときに訪れ、より詳しい情報を望んだ結果、お金を出すステップを踏んでいただく流れです。

価格設定においては、複数の価格帯を用意することで、ユーザーのニーズや予算に合わせた選択肢を提供するとうまくいきやすいです。

収納アドバイザーの課金コンテンツ例

たとえば、Wさんの場合。

入門的な内容の「玄関とリビングの基本整理術ガイド」を880円程度、より専門的で詳細な内容の「在宅ワーカーのための空間最適化マニュアル」を6,800円程度に設定。さらに「散らからない部屋をつくる2時間の片づけレッスン」や「働く女性のクローゼット整理プラン90分」といった個別セッションを1万円前後の価格帯にし、段階的な価値提供の仕組みを構築します。

noteの内容は、ブログよりもさらに踏み込んだ具体的なノウハウや、実践的なアドバイスを中心に構成します。「片づけられない人のための21日間習慣化プログラム」や「ミニマリストになりたい人のための持ち物整理チェックリスト」など、ユーザーが実際に行動に移しやすい具体的な方法を提供することが重要です。

タイトルから内容がうっすらわかるのが大事

noteのタイトルは、内容がわかりやすく伝わるものにすることで、潜在的なユーザーの購入意欲を高めることができます。個人的な体験談を書く場合でも、必要とされる情報にすることが重要です。

たとえば、

- 整理収納アドバイザーとして独立して稼げるようになった経緯

- 外資系キャリア女子の汚部屋を1日半でなんとかして、キレイを維持できたコツ

など、販売記事のタイトルは、専門分野と実体験をわかりやすく結びつけます。ユーザーにとっての自分の専門性や価値が伝わりやすくなりますし、「読みたい」という意欲をもってもらいやすくなります。

ここでポイントになるのは、ブログとnoteの内容のはっきりとした差別化です。

単にブログの内容を少し増やしただけでは、ユーザーは「お金を払う価値がない」と感じてしまいます。それどころか、これまで積み上げてきた信頼を失います。noteには、ブログでは書かなかったより専門性の高い知識や、具体的な方法、成功事例を詳しく紹介するなど、有料ならではの価値を提供します。

収益化の道をつくるために押さえておきたい「流れ」

最初に説明したとおり、収益化につなげる情報発信を行うには、SNS、ブログ、noteといった各プラットフォームの特性を理解し、それぞれの役割を明確にすることが重要です。

この流れをまずは覚えてください。職種によって選定するSNSやブログ・noteの使い方は変わるものの、おおむねこの流れをおさえていくことが必要になります。

- SNSで興味を引く情報を定期的に発信し、フォロワーを増やす

- SNSの投稿にブログへのリンクを投稿し、より詳しい情報を求めるユーザーにブログの存在を知ってもらう

- ブログでは無料で価値ある情報を提供し、さらに深い知識を求めるユーザーをnoteへ誘導する

- noteで有料の専門的コンテンツを提供する

- さらに高度な支援を求めるユーザーには個別相談サービスを案内する

まずは目的に合った「箱」をつくり、SNSと「箱」をつなげることから始めます。何より大事なのは、やってみることです。完璧を求めるより、まずは始めてみて、試行錯誤することで、必要なこと、足りないこともわかってきます。