わかりにくい文章を書く人は、読み手のことをわかっていない

はい、私のことです。

「まてぃがブログに書いている内容や文章は、わかりにくい。内容も難しい」

というフィードバックを受けました。「どうすればいいんだ……」と困惑して、文章を書く勢いが止まってしまいました。一方で、別の方からは「まてぃのブログはわかりやすくて、読みやすい」と言われることも多かったからです。

よく考えると、私もクライアントが書いた文章を添削する機会が多くあります。その際、何がわかりにくいのかお伝えして、修正のお願いをしますが、クライアントが読んでほしいお客様にとってわかりやすいかどうかを見ています。

つまり、私にとって「わかりやすい文章」とは、書き手が届けたい相手にとってわかりやすい文章です。でも、それを指摘されたということは、私が届けたい相手をわかっていないということになります。

わかりやすさの本質を考える

「わかりやすさ」は絶対的な基準ではなく、極めて相対的なもので、読み手によって「わかりやすい」の定義が変わります。

専門知識を持つ読者にとっては、専門用語を使った簡潔な説明がわかりやすい。一方、その分野になじみがない方にとっては、基礎から丁寧に説明することが「わかりやすい」となります。

「わかりやすさ」とは誰に向けて書くかの線引きなので、自分の文章が誰に向けたものなのかを明確にしないと、何が誰に対して「わかりやすい」のか、わからないのです。私がせっせと書いているこのブログも、「誰のために書いているんだ問題」が起こっているというわけです。

わかりやすさを決めるために、読者を再定義する

「わかりにくい」というフィードバックを受けたとき、最初にしたいのは、自分の文章を通じて本当に伝えたい相手が誰なのかを、再定義することです。

私自身、文章の添削をする際に「もう少しわかりやすく」とアドバイスするときは、書き手が考える「この方に読んでほしい」という相手にとってわかりやすいかどうかをジャッジしています。つまり、添削者としての私は、書き手の意図した読者層を基準に「わかりやすさ」を判断しているのです。

ですから、「あなたの文章がわかりにくい」と言われたときは、自分が伝えたい相手に対してわかりやすいのかどうかを気にすればいいのです。フィードバックをくださった方が自分の想定する読者層と異なる場合もあると思いますが、それはそれ。大切なのは、自分が届けたい相手にとって文章がわかりやすいかどうかなのです。

届けたい読者を再定義するとは、読者の知識レベルや日常の関心事、背景や知識。使う言葉など、読者に合わせて表現や説明する内容を整えることです。

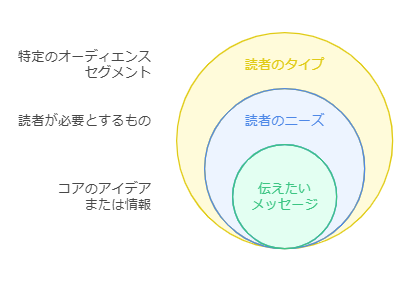

伝えたいことは何で、伝えたい相手は誰なのか

わかりやすい文章を書くためには、次の問いに自分自身で答える必要があります。

「私は誰に何をわかってもらいたいのか」

そもそも自分が誰に向かって書いているかわからないなら、そこを見直す必要があります。誰かのために書いているなら、「誰の」「何の役に立ちたいのか」「何を伝えたいのか」を具体的に考える。もし自分のためだけに書いているのなら、それはただの日記。わかりやすさを気にする必要はありません。

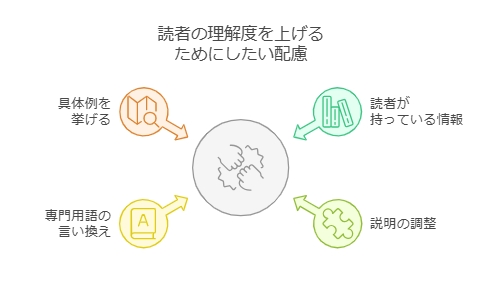

誰かのために書くなら、自分と読者との間にある知識や経験のギャップを埋めることも重要です。専門家である自分にとってはあたり前のことでも、読者にとっては知らない言葉かもしれません。

私がこうして書いているのは、

適切な情報発信を続けると、あなたの商品やサービスを欲しいと思う方と出会えて、ちょうどいいタイミングで適切な価格で買ってもらえるようになります。

上手な情報発信の方法を身につけると、自然とお客様があなたのホームページに来てくれる仕組みができます。

これを実現したい方向けでした(笑)。すっかり忘れて、どんどん難しくなっていることに気づきました。

私のブログを読んでいただいて、「なるほど、そういうやり方があるのか」「なるほど、これは私もやってみたい」と思って行動していただき、ご自身でできないときは私がサポートできますよ、とお知らせするために書いているのでした。

読んでほしい方に、読んでもらうために

私が読んでほしい方に対してできることは何か。それは、私が読んでほしい方の立場に立って、テーマや文章の書き方を見直すことです。

読者の知識や情報レベルに合わせた説明の調整は欠かせません。初心者向けなら基礎から丁寧に、専門家向けなら核心をついた内容を簡潔に伝えるといった具合です。

専門用語の言い換えや補足説明も必要です。できるだけ言い換えや補足をしていたつもりでしたが、まだ足りなかったとわかりました。難しい言葉を使う必要がある場合は、一般的な言葉で言い換えたり、具体例を添えます。

それもしていたつもりですが、そもそも、もりもり情報を入れすぎた上に、書くテーマに対する初期設定自体が、専門性に寄りすぎていたのだなと思います。

「わかりやすさ」を上げるための具体的な工夫

ふだん、わかりやすい文章を書くために使っている具体的なテクニックをまとめてみます。

文章構造をわかりやすく分ける

- 見出しを使って、内容を区切る

- 冒頭で要点をまとめ、本文で詳細を説明する

- 結論を先に示し、その後で根拠を説明する

具体例やたとえ話を使う

- 抽象的な概念は、具体的な例を示す

- 身近なたとえ話を使って複雑な内容をわかりやすく説明する

- 読者の日常と結びつけやすい例を使う

視覚的にわかりやすくする

- 図表やイラストで視覚的に内容を補強する

- 箇条書きやリストで情報を整理する

- 適切な余白や段落分けで、パッと見の読みやすさをつくる

文の長さとリズムを意識する

- 一文を短くする

- こそあど言葉(「これ」「それ」「あれ」「どれ」などの指示語)をできるだけ使わない

- 接続詞は最低限しか使わない

- 無駄な修飾語を使わない

- 長短の文を織り交ぜて、リズム感を出す(音読して気持ち悪くない感じにする)

- 1記事1メッセージとし、シンプルにまとめる

フィードバックを活かす

- 読者からいただいた反応を取り入れる

- 他者に読んでもらい、わかりにくい点を指摘してもらう

- 改善と検証を繰り返すプロセスをもつ

わかりやすさとは対話である

わかりやすさは、書き手と読み手の間の対話から生まれるものです。一方的に伝えるのではなく、読み手の反応を想像し、それに応えるように書くこと。

自分が伝えたいことと読者が知りたいことのバランスを取ることも重要で、自分の言いたいことを控えて読者のニーズに応えることが、結果的に自分のメッセージを届けることにつながります。

最終的には、「誰に何を伝えるか」をはっきりさせることが、わかりやすい文章を書くカギです。読者を具体的に思い浮かべ、その人に向けて語りかけるように書くことで、文章は自然とわかりやすくなります。わかりやすさは目的ではなく、読者とのコミュニケーションを深めるための手段だからです。

とか言いつつ、私の自社サイトも、独立した当初の法人向けサービスを示す内容のままなので、写真や文章を少しずつ直します。これだけ「誰のために書くのか決めましょう」と書いていながら、私自身もふわっとしていて、読者を想定する難しさを感じてます。はは。

▼自社サイトを書き直し、過程をまとめました。